« Pour œuvrer le monde, il ne se modèle pas en présentation ou en représentation des choses, il produit un intervalle qui fracture l'image et contrarie la ressemblance. » (1)

L’intervalle est un endroit de tous les endroits. Un creux qui se gonfle de tout ce qui, d’un bout à l’autre de l’idée, ne peut être véritablement saisi. Il est possible d’y entendre et d’y voir l’innombrable foule de forces inarticulées et la filiation parfois mystérieuse qu’elles trouvent, là, dans cet espace hors du temps, qui n’est plus la main qui se lève et ne sera jamais la main qui s’abat. Un entre-deux, le souffle d’un mouvement, le lieu de toutes ses réflexions et ses possibles. Parfois, un hors-champ, la soudure manquée de deux images et l’engouffrement de quelque chose d’autre, doué de sa propre énergie, entre elles. Parfois, un désir ancré au commencement de la création, une volonté féroce d’être sujet. Notre autorisation terrestre à être au sol comme on serait au ciel, notre lien à « quelque chose plus grand que la vie » (2).

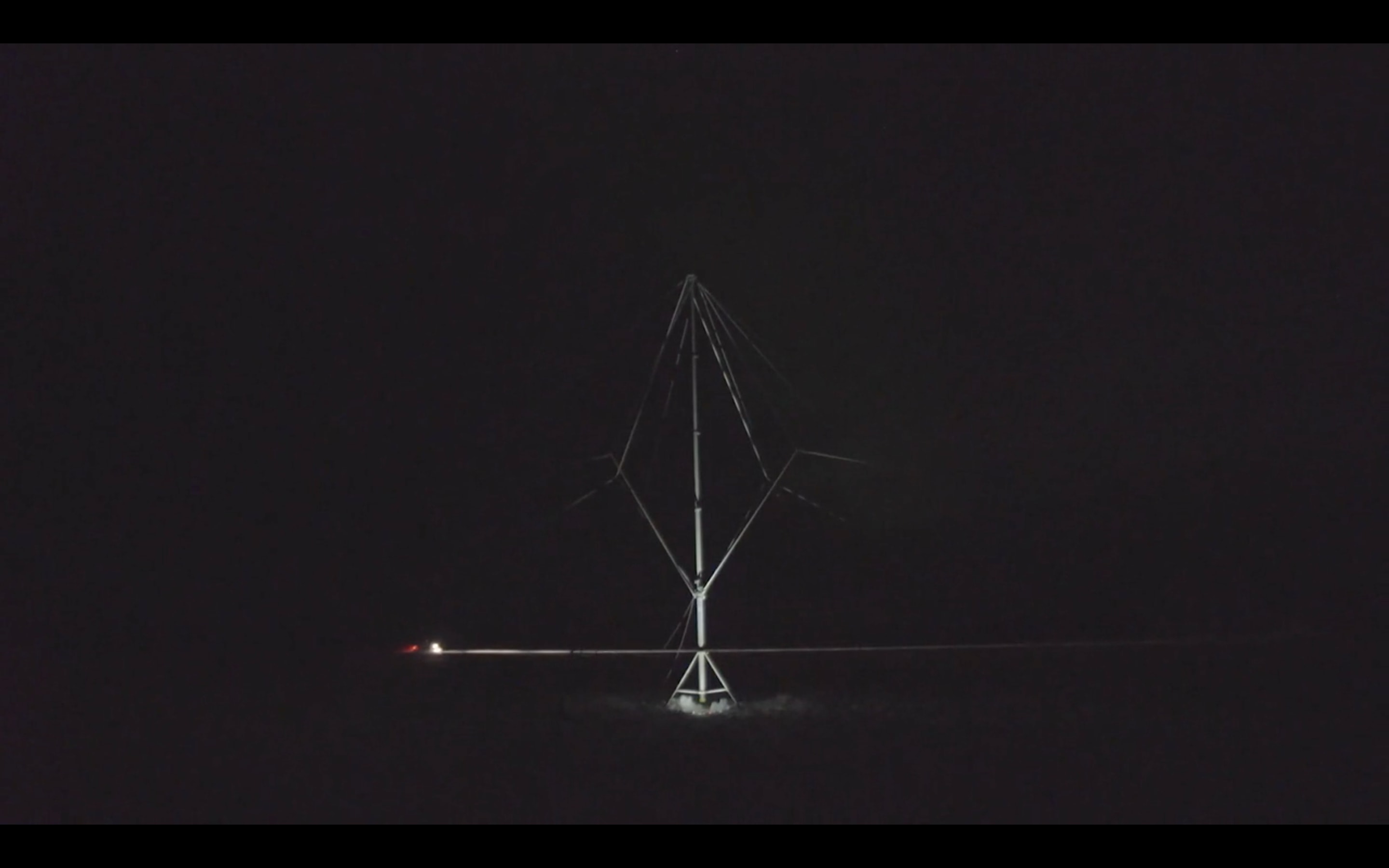

En compétition Art Vidéo à Côté Court, les intervalles sont nombreux : de la recherche effrénée de Gil (Eva Giolo) affirmée comme cœur d’un processus au déploiement de la technique dans Vingt-neuf minutes en mer (Jacques Perconte), la matière de l’image en mouvement se réaffirme comme éternellement en devenir. Dans L’intervalle de résonance, de Clément Cogitore, cette brèche, matière du récit et de la plastique du film, est le lieu de réconciliation d’une rupture ravageuse : celle de la fiction, de l’expérimental et du documentaire. De deux phénomènes physiques mystérieux – les bruits émis par les aurores boréales et des productions lumineuses en Alaska – s’extirpe un véritable univers sensible. Ce qui souffle alors, c’est toute la charge intime du désir : en devenir, toujours, défini par Gilles Deleuze comme un ensemble construit, le désir élabore autour du sujet des histoires, charnelles, plastiques, narratives ou non. Ces histoires dépassent la définition même des genres cinématographiques et débordent les volontés de circonscription. L’intervalle de résonance s’affirme dans cette « hystérie » de la forme : la recherche le place comme une expérience, la réalité des manifestations comme un document, mais ce qui perce pourtant, c’est ce récit hors du temps qui se raconte tout seul, malgré les images et malgré le film. Au-delà encore, une pensée s’élabore, comme part intégrante de la démarche, et laisse entrevoir la possibilité d’une redéfinition de notre rapport à la narration. Dès lors, s’il est impossible de passer à côté de l’histoire, de l’inévitable fiction qui glisse dans un plan de mer ou dans des images d’archives, il est légitime de s’interroger. En compétition fiction, cet intervalle où résonnent des forces inexprimables manque trop souvent. Le paradoxe est cuisant : là où devrait se soulever la mythologie la plus élaborée et les contes les moins harnachés, rien ne circule, rien ne vit, tout coagule. C’est une forme solide qui se matérialise et qui, force d’agglutinement, ne connaît plus le mouvement et la liberté. Ressorts dramatiques opérants – twist, climax, etc. –, découpage en actes, quête du héros, agissent comme autant d’indications latentes qui ratissent le long des berges du désir. Alors, le court-métrage comme premier geste inconscient, pulsateur et porté par la plus haute nécessité s’effondre et laisse place à un besoin d’efficacité qui préfigure déjà un avenir contrariant au cœur du grand système de financement des films. Une sclérose de la pensée artistique menace si, déjà, dans la cour de récréation de la forme, une hyper conscience double la créativité. La difficulté de faire des courts-métrages en témoigne : il est de moins en moins facile de parvenir à trouver des fonds quand le scénario ne tient pas tout seul comme un soldat de plomb. La fiction, lieu présumé de toutes les démesures de l’imagination, souffre et tend alors terriblement vers une uniformisation alarmante, les films semblant n’être fait par personne et pour personne. C’est que le cercle est vicieux : pour obtenir des subventions, il faut entrer dans le jeu silencieux du consensuel – sujet, narration, forme, tout y passe – et donc concéder, sans cesse, sur d’importantes particules de désir, d’intime et d’exaltation. La substance disparaît, et le produit fini ressemble à quelque chose de vide où subsistent parfois des traces de puissance, légères et inassumées. Trop jeunes dans la pratique pour avoir de l’ambition et prendre des risques, mais souvent, le moment où se déchaînent enfin les idées n’arrive jamais, ou trop tard. Le temps est passé, la réalité a rattrapé le reste. Pour autant, peut-on en vouloir aux auteurs de fiction quand la seule et unique voie semble celle du consensuel pour se frayer un chemin jusqu’aux salles et exister ? Peut-on pointer le viseur sur les créateurs quand les coûts en vigueur d’un film court (3) rendent obligatoire le passage par ces guichets de financements normés ? Et peut-on en vouloir aux salles de n’avoir qu’une mince part de cinéma brûlant quand tout un pan de la création est censuré par les mécanismes de financement des films ?

Qu’est-ce que cela signifie pour le cinéma, pourquoi est-ce intolérable ?

Des paroles sont proférées, et ces paroles font mal. Elles figent. Il est demandé, partout, de comprendre. Comprendre les enjeux. Les scénarios se peuplent de scènes sans âme qui servent à faire progresser l’action, à définir des buts à des personnages déflorés jusque dans leur présumée complexité psychologique, à ratisser le territoire de l’histoire jusqu’à ce qu’il soit impossible, impensable de se méprendre. Action, réaction. Cause, conséquence. La logique est rappelée à tous les ordres, comme une part inéluctable du cinématographique. Mais la question d’alors, celle d’André Bazin, se pose encore et toujours : qu’est-ce que le cinéma ? La question fait chair et se disjoint de la réponse. La vérité, c’est peut-être qu’il n’y en a pas. La possibilité effraie, vertigineuse et inconfortable, pourtant, il est urgent de la prononcer : le cinéma s’appartient, s’invente et commence là où s’achève la ressemblance. Le cinéma génère son langage, ses formes, ses histoires. La fiction cinématographique accède à sa propre dramaturgie, à sa propre narration. Dès lors, il est possible de s’interroger sur le propre de cette dramaturgie et de cette narration. Qu’est-ce que le cinéma ? À ce titre, L’intervalle de résonance fait manifeste : un devenir. Une puissance tout feu tout flamme qui traverse, sans cesse à l’œuvre. « […] une ligne qui ne délimite rien, qui ne cerne plus aucun contour, qui ne va plus d’un point à un autre, mais passe entre les points, qui ne cesse pas de décliner de l’horizontale à la verticale, de dévier de la diagonale, en changeant constamment de direction » (4). La tentative inquiétée d’un saisissement de la vie et de ses forces. Mais la vie sensible, vécue, par le corps et avec les sensations, dans une subjectivité assumant ses déliaisons, ses manques, ses failles et l’effet inaltéré qu’elles produisent.

Qu’est-ce qui résiste dans la fiction et qui empêche les films d’exister véritablement, les volontés de s’affranchir ? C’est la peur confondante de soi, de son corps, de l’expérience intérieure. Tout se calibre sur une supposée vie qui tient de scènes en scènes, comme une recette magique. Mais les images manquent d’un regard pour les gonfler, d’un ventre pour les faire vibrer. La rencontre est impossible parce que ces histoires font de la substance littéraire souterraine l’événement absolu que devrait incarner la mise en scène. Cahier des charges, promesse d’efficacité, document valeureux, le scénario, tel qu’il est réclamé aux auteurs, entame peu à peu le déchaînement de la forme cinématographique. Nous oublions que l’événement du cinéma, c’est le cinéma. S’il est à l’image de ceux qui le font, alors, au-delà du système de production des films, cette crise de notre pratique artistique est le symptôme d’une virulence reconduite jusque dans la vie même. Croire à ce que nous ne voyons pas, aimer à la déraison ce qui nous échappe, s’autoriser la flamboyance, c’est croire à notre corps. S’obséder de ces bruits inarticulés que produisent les aurores boréales et défaillir pour des traces lumineuses dans le ciel, c’est encore croire à notre corps. C’est s’autoriser la vie dans ce qu’elle a de plus ancestral et de plus animal. C’est voir, au sens souverain du terme, moins avec des yeux isolés qu’avec ce qui nous habite de plus profond. Contre cela, il y a la souffrance cuisante d’entendre parfois que sans logique, il est impensable de produire. Que le désir effraie les commissions. Que la passion la moins terrestre et pourtant la plus humaine ne mérite pas sa place dans nos salles. Que la fiction doit se soustraire à cette idée pourrissante d’une dramaturgie datée d’Aristote. Qu’il est nécessaire de redresser un film trop expérimental s’il a l’insolence de vouloir raconter une histoire. Qu’un cœur trop brûlant doit être soigné. Que lorsqu’un personnage ne « sert » pas une dramaturgie, il doit disparaître. Que lorsque les récits entrent dans des codes, leur intérêt s’en trouve redoublé.

La conviction dans la peau qu’il faudrait penser, produire et faire naître ces films dits de fiction avec la même nécessité intérieure et la même liberté que lorsqu’il s’agit d’expérience, d’art-vidéo. Qu’est-ce que le cinéma, s’il n’est pas cela, partout, tout le temps ? Que sont ces films qui ne proposent qu’un pâle reflet de la vie ? S’il y a une fiction, c’est celle-ci. Veut-on qu’elle soit notre norme ? Notre mauvaise foi jusqu’au fond de la chair lorsque nous déclamons aimer le cinéma de David Lynch et que des films comme ceux de Philippe Grandrieux sont sortis des salles avant même de pouvoir vivre. Lorsque tout doit être expliqué, compris, lorsque chaque amorce doit trouver une résolution. Ce vocabulaire et celui des commissions n’est pas celui du cinéma tel que nous l’entendons et l’appréhendons. L’exigence du travail d’un artiste, son implication intime, son honnêteté, sa recherche esthétique et personnelle, ces gestes appartiennent au cinéma comme ils appartiennent à la vie. Nombre de nos films crient famine de ces gestes. Pour faire le cinéma, célébrons d’abord la vie. Tant que nous ne considérerons pas le cinéma et la vie, l’art et la vie, comme une seule et même chose, pleine et intense, il nous sera impossible de repenser notre folie à leurs égards. Tant que nous n’engagerons pas une véritable pensée depuis ce territoire infini du sensible et du corps, le cinéma sera mal dans sa peau. Réhabilitons cet intervalle de résonance qui nous caractérise si fort.

____

(1) DURAFOUR, J.M., Jean-François Lyotard : questions au cinéma, Paris, PUF, 2009, p.97.

(2) WOOLF, V. Journal intégral : 1915-1941, 18 avril 1918, Paris, Stock, 2008.

(3) Selon l’étude du CNC de Février 2016, en 2014, le coût moyen définitif d’un court-métrage était annoncé à 84,4 mille euros. Source.

(4) DELEUZE, G., GUATTARI, F., Capitalisme et schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux, Paris, Editions de Minuit, 1980, p. 621.

Publié le 12/07/2017