Manifestations naturelles

Née en 1986 à Brasilia, la cinéaste et artiste brésilienne Ana Vaz est diplômée du Royal Melbourne Institute of Technology et du Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains. Elle a réalisé à ce jour une dizaine de films, le plus souvent au format 16 mm, qui conjuguent des approches anthropologiques, historiques, filmiques et plastiques, mettant en évidence les convergences idéologiques qui sous-tendent l’extractivisme, l’exploitation du vivant, la pollution des zones naturelles, la destruction des écosystèmes, l’expropriation voire le génocide des populations autochtones et les dictatures politiques.

La programmation de trois films projetés dessine une trajectoire signifiante et critique : avec Há Terra! (2016, 13 min.), l’arrivée des colons sur un territoire, le moment de l’appropriation des terres et dans le même temps de l’expropriation des populations autochtones ; Olhe Bem As Montanhas (Regardez bien les montagnes) (2018, 30 min.) pose la question de ce que l’on fait de cette terre et de l’exploitation de ses ressources, qu’il s’agisse du Pas-de-Calais en France ou du Minas Gerais au Brésil ; Atomic Garden (2018, 8 min.), filmé dans la zone de Fukushima, aboutit à la catastrophe nucléaire que l’on connaît. On retrouve-là une synthèse des centres d’intérêts d’Ana Vaz, qu’ils soient d’ordre environnemental, écologique, économique ou politique. Ce qui frappe dans ces films, c’est aussi que ce sont des formes courtes, condensées, synthétiques et complexes, que l’on a besoin de voir plusieurs fois pour soi-même se les approprier et tenter d’en saisir tous les enjeux.

Il ne s’agit pas de films qui partent des faits, de l’Histoire avec un H majuscule, d’une lecture raisonnée des histoires, « parce que l’on a besoin de formes d’hallucination, de délire, pour pouvoir digérer et faire corps avec ces histoires ». Ces films sont donc conçus comme des rites, des cauchemars, des états de possession, de transe qui sont très importants pour pouvoir raconter une histoire si complexe, qui est celle du Brésil d’où est originaire la cinéaste, mais aussi celle du monde dans lequel nous vivons. Si nous habitons une certaine forme d’hallucination, la cinéaste cherche alors des contre-formes d’hallucination avec ses films. Le spectateur ne doit pas pouvoir toujours tout appréhender ou s’approprier, des attitudes auxquelles Ana Vaz cherche justement à résister, au profit d’un niveau de trouble qui est explicitement recherché avec la construction de récits qui tendent formellement vers d’autres formes de connaissances et de sensibilité, qui vont au-delà de la raison, sachant que la raison a été l’un des arguments de la colonisation, de la domestication et de l’expropriation d’autres formes de relations avec le monde vivant.

En ce sens, la manière dont elle filme et dont elle construit ces récits cherche à faire corps avec le monde, à faire corps avec les êtres qui l’habitent, et bien sûr pas seulement des êtres humains mais aussi des animaux, des fleurs, des végétaux. La caméra devient « une extension du corps pour faire corps avec le monde ». C’est peut-être de là que vient cette sensation de trouble. C’est difficile à expliquer, car « il y a un cauchemar historique qui revient », si on pense à un film comme Há Terra!, dans lequel on n’est pas en train de parler du passé, mais d’un passé qui ne passe pas. Alors, dans le récit de cette jeune fille, Ivonete dos Santos Moraes, avec qui elle fait des films – elles en préparent d’ailleurs un nouveau en ce moment – elle parle de son quotidien, de sa vie, tout en sachant très bien que sa vie, que notre vie, est hantée par une histoire souterraine, très souvent mise de côté par l’histoire officielle. Cette histoire souterraine revient dans la deuxième partie pour presque hanter le film, ou faire que le film soit habité par ces fantômes-là. Donc il y a un travail d’excavation, d’archéologie, et une forme d’enquête aussi.

Ana Vaz prépare pour le Musée du Jeu de Paume une exposition en forme de work in progress à propos d’un film en cous. Mais ses films ne sont-ils pas eux-mêmes déjà l’exposé à la fois de la matière de la recherche en même temps que le résultat de la recherche, à partir de pistes de travail qui se croisent, de différentes sources et différents types de documents, sollicitant différents types de personnes ? Les films semblent donc exposer le résultat d’une enquête en même temps que la méthode. C’est peut-être aussi là que réside un trouble dans la perception que nous en avons, nous laissant face à des expectatives. On sent que ces enquêtes ne sont pas terminées, que les films sont comme des ouvertures à quelques chose, qu’ils ne viennent pas clore une histoire ni donner une réponse définitive.

En effet, il ne s’agit pas pour Ana Vaz de produire un geste final, elle n’est pas intéressée par l’Histoire mais par des histoires, faites de bribes et de rumeurs, qui ne sont pas si majeures pour être racontées ainsi. Il y a donc une dimension politique dans la manière dont elle conçoit ses travaux. « C’est un cinéma qui n’est pas seulement intéressé par la représentation du réel – pour elle l’un des plus grands échecs de la culture occidentale, qui est toujours en train de se mettre à distance de quelque chose – mais qui cherche des manifestations, des rencontres vivantes, à l’opposés des formes de représentations qui cherchent à nommer, à classifier, à comprendre et à avoir une certaine ascendance sur ce qui est représenté ». Si on pense que le cinéma, et particulièrement le cinéma documentaire, est une forme qui a été développée par un occident colonisateur, dans lequel l’image était la preuve ou la complice de captures et de processus de domination, alors la cinéaste cherche à défaire ces processus. Lorsqu’elle est là avec une caméra, elle est présente avec d’autres êtres, qui la regardent aussi, cherchant une réciprocité des regards. Dans Há Terra!, « la caméra incarne le point de vue d’un chasseur, de quelqu’un qui cherche mais qui commence à se perdre dans l’hallucination de la volonté de capture, et qui est désorienté. Donc la caméra est active, elle est un sujet, un personnage », elle ne se contente pas d’enregistrer quelque chose qui est extérieur à elle, et comme elle est tellement mêlée avec le vivant, il lui est très difficile de s’extraire.

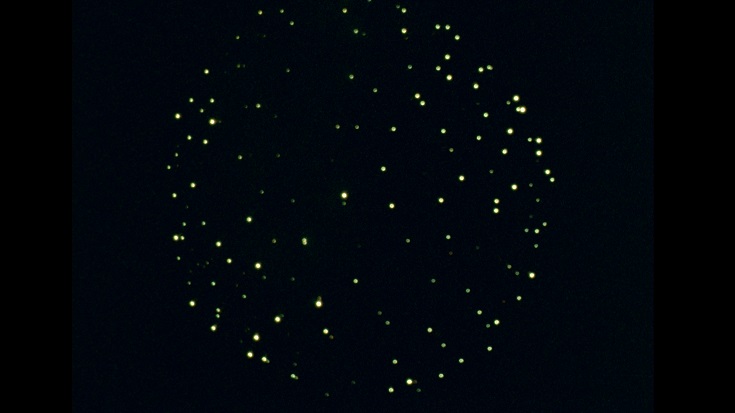

Ana Vaz travaille actuellement au montage du film qui sera présenté au Jeu de Paume et qui s’appelle Il fait nuit en Amérique, à nouveau tourné à Brasilia, uniquement avec des animaux rescapés. C’est une sorte de conte, de fable d’éco-terreur, dans laquelle elle imagine une invasion de bêtes sauvages dans les grandes villes, ce qui est effectivement en train de se passer, comme une revanche contre l’énorme violence quotidienne commise contre eux et contre leur habitat, tout particulièrement en ce moment au Brésil. « C’est un film très nocturne, très sombre, assez mélancolique, une nuit » dans laquelle la cinéaste se retrouve. Et à chaque fois que le film semble trouver une forme, la cinéaste a la sensation qu’il va lui indiquer une nouvelle direction pour la suite. Pour Há Terra!, par exemple, c’est un film qui a été fait parce que deux ans auparavant Ana Vaz avait tourné un film avec Ivonete, à qui elle voulait montrer le film terminé. Elle prend alors sa voiture et lui rend visite, elles voient le film ensemble, et de cette nouvelle rencontre naît un nouveau projet. Ana Vaz avait avec elle une bobine de film périmé, Ivonete fait alors le son et Ana l’image, et le film s’est fait de cette improvisation-là. Il y a quelque chose de l’ordre du vivant, de la rencontre, où le cinéma devient un grand prétexte pour être proches des gens et rencontrer des personnes et des territoires.

En conservant quelques réflexes occidentaux de classification, on reconnaît dans les trois films trois formes ou genres cinématographiques connus : la reconstitution historique et le reenactment pour Há Terra! ; le documentaire à caractère scientifique pour Olhe Bem As Montanhas ; l’expérimentation plastique pour Atomic Garden. Bien que chacun des films échappe par ailleurs à sa catégorie pour rejoindre également les autres, et aboutir finalement à chaque fois à un nouveau prototype de film.

S’il y a pour la cinéaste une performance de genre dans chacun de ses films, cette performance est là aussi pour défaire le genre, comme par exemple quand Há Terra! cite un film très important de l’histoire du cinéma moderne portugais : Francisca (1981) de Manoel de Oliveira, un film complexe et violent, qui porte une critique très profonde de la période qui suit l’indépendance du Brésil. C’est un film qui parle d’une jeune poète qui tombe amoureuse d’un homme avec qui elle va s’enfuir, et cet amour la conduit à la mort. Mais c’est aussi un film qui comporte un récit caché, comme s’il y avait une espèce de hantise, que traduisent tous les extraits sonores repris dans Há Terra!, très reliée au moment historique où ce film a été tourné, et qui est justement le moment qui suit l’indépendance du Brésil. Le premier cartel du générique de Francisca dit : « Après l’indépendance du Brésil, il y a une crise morale qui s’installe au Portugal. » Lorsque la cinéaste a vu cela, elle était en train de monter Há Terra!, et elle a compris qu’il y avait vraiment quelque chose de l’ordre de la hantise historique dans ce film, et en le revoyant il lui a semblé important d’extraire quelque chose de ce film pour le déplacer vers cet autre film qui abordait la question de manière beaucoup plus frontale. C’est comme si son film était habité par cette fiction historique, mais avec énormément de jeu et d’ironie, comme lorsqu’on entend ce couple dire avec un fort accent portugais : « Mais où est-ce que nous sommes ? Nous sommes perdus ! Mais nous devons continuer quand même. » C’est très lié au récit de la colonisation, à ce désir d’envahir un nouveau territoire sans aucune compréhension du lieu où l’on met les pieds ni aucune volonté de le comprendre. À cet endroit, il y a vraiment une performance du genre.

Tandis que Olhe Bem As Montanhas est un film qui commence dans une impasse. Comment rattacher l’histoire de l’exploitation minière d’un pays comme le Brésil, un pays où cette exploitation se poursuit encore aujourd’hui, à celle de la France, un pays colonisateur et pas colonisé, qui a cessé l’exploitation dans les années 1980. C’était un film de commande documentaire mais la cinéaste a souhaité y réagir autrement. Il lui a alors fallu chercher dans les moindres gestes un autre langage. Si c’est un film documentaire, c’est davantage une étude de gestes humains envers les non humains, notamment de la part des scientifiques. Et en effet, même si les scientifiques sont dans une démarche de préservation des chauve-souris, à force de les observer dans leurs démarches, en passant beaucoup de temps avec eux la nuit, la cinéaste et son équipe sont bien obligés de constater que ce système pour créer des rapports avec le vivant est violent. L’image de cinéma étant le plus souvent complice de ces formes de capture et de violence. Le film est alors devenu une sorte « d’enquête obsédée sur la manière dont la caméra pourrait donner à voir ces gestes dans leur tendre violence ».

Et quand on arrive au Brésil, on est dans un autre contexte car ce type de travail n’est pas fait comme cela et la cinéaste est tout de suite confrontée à des violences beaucoup plus immédiates à l’égard des territoires et des populations. Il faut alors se concentrer sur d’autres types de gestes humains. C’est un film qui était censé être une enquête et cela donne un film kaléidoscope. Les chercheurs d’ailleurs ne l’ont pas aimé, en raison d’une double approche critique des gestes humains et de l’exploitation minière. Mais comment faire un film qui célèbre cette histoire ? Alors justement que le travail d’Ana Vaz consiste à expliciter la violence de ce type de processus. Bien que la cinéaste a bénéficié de toute la liberté pour le monter, elle a cependant décidé de faire un film cryptique, qui nous ramène à un endroit et à un moment spécifiques. Même si on ne sait pas exactement où nous sommes, nous sommes obligés de regarder les moindres signes de formes de relation qui nous sont donnés – c’est notamment pour cela que film s’appelle « Regardez bien les montagnes ! ».

Cette phrase était aussi un slogan de protestation lancé par un artiste brésilien, repris à son compte par la cinéaste, et peut-être même par le cri d’animal qui suit l’apparition du titre. Le film en effet est à la fois tendre et révolté. Il a été tourné juste avant les élections tragiques au Brésil en 2018, alors qu’on voyait très bien ce qui était déjà en train de se mettre en place. Ana Vaz part d’une France dans laquelle la plupart des sites miniers sont devenus de très beaux musées, pour arriver à Minas Gerais et se trouver confrontée à des lieux détruits par l’exploitation et qui en subissent les conséquences. Les coulées de boue dont il est question dans le film sont des accidents nature/culture, comme à Fukushima. C’est la séparation nature/culture qui est une fiction, et que la cinéaste essaie justement de casser dans ses films. Particulièrement dans Atomic Garden, si l’on pense que l’on voit une alternance de feux d’artifices et de fleurs, qui en fait ne sont pas séparés, puisqu’ils parlent d’un territoire dont on ne sait pas s’il sera décontaminé un jour.

Si l’on veut parler de genre, Atomic Garden est « un film d’horreur, il y a là une monstruosité ». Il y a aussi une force dans ces images de fleurs et de feux d’artifice à contourner les images attendues de la catastrophe, ce qui constitue à nouveau une lutte contre des formes de représentation dans une dialectique du montrer et du cacher. Lorsque des images de catastrophes sont attendues, c’est là que réside la violence. Dans une commission d’aide, le film a été rejeté justement parce qu’il ne donnait pas à voir la catastrophe de Fukushima. Cela demande un effort de ne pas faire ce type d’images, alors même que le film a été tourné dans une partie proche de la zone d’exclusion. C’est une expérience très troublante car il est impossible de voir quoi que ce soit, on ne voit pas la radioactivité, mais on voit des processus de décontamination, des personnes déplacées, la police, la bureaucratie… toute la manière dont le monde moderne cherche à contenir et à circonscrire l’invisible. Et quand tout à coup la cinéaste découvre ce jardin fleuri très entretenu au milieu de tout cela, elle s’en approche pour demander des informations. La dame qui s’occupe du jardin lui raconte alors que, bien qu’évacuée de cette zone, elle a tenu à revenir régulièrement dans sa maison pour entretenir son jardin, ce qui impliquait de passer par des check-points, d’apporter de la terre saine. Pour la cinéaste, il n’y pas d’acte plus simple et plus beau de résistance, pas dans le sens marxiste, mais de ré-existence, que cette dame qui revient visiter son jardin. La dame lui explique aussi qu’elle ne pouvait pas en rester éloignée car c’était la terre de ses ancêtres – un récit très proche de ceux de tous les peuples autochtones du Brésil. Comme la cinéaste n’avait qu’une bobine avec elle à ce moment-là, elle a choisi de ne filmer que les fleurs, qui se manifestaient comme une forme d’invitation. Au lieu de montrer cette dame et de raconter son histoire, elle a essayé de la synthétiser dans un poème qui ouvre le film, dans l’esprit d’un haïku japonais.

La cinéaste cherche des manifestations du vivant ou des forces non domestiquées par la violence de la modernité colonisatrice. Il peut s’agir d’actions humaines qui deviennent visibles, comme ici dans des fleurs, ou dans Apiyemiyeki?? (2019, 27 min.) à propos de l’initiative d’un homme auprès de populations autochtones brésiliennes expropriées et éliminées, mais aussi de manifestations spontanées comme dans Olhe Bem As Montanhas quand, du fond des terrils du nord de la France, remontent à la surface des graines anciennes qui éclosent, issues des bois exotiques qui ont servi de soutènement pour les galeries. Il s’agit presque d’un retour du refoulé : ce qui a été enterré et caché revient, refait surface, et se manifeste, de plus, par une floraison. Dans le cas d’Apiyemiyeki??, ces éclosions prenaient la forme de dessins d’enfants colorés qui faisaient remonter à la surface du présent les violences contenues et tues dans le passé. Cette relation entre le souterrain et la terre est une part importante du travail d’Ana Vaz, peut-être pas selon une archéologie qui cherche à organiser mais dans l’idée d’une archéologie hallucinée qui sait que nous ne sommes pas les seuls à faire de l’archéologie. En effet, celle-ci se produit aussi toute seule, elle s’écrit elle-même, comme des déclarations précises et claires, à nous de les déchiffrer et les comprendre, même si les films développent aussi des formes qui demeurent parfois du côté de l’implicite.

Pour revenir à Atomic Garden, ce film existe dans sa forme filmique, mais il peut être rendu dans des versions alternatives, comme une performance qu’Ana Vaz fait soit seule soit avec Olivier Marboeuf - un grand allié, écrivain, auteur et producteur de ses films depuis plusieurs années - qui consiste en une lecture d’un texte détaillé qui explique comment la cinéaste est arrivée dans cette zone, tandis qui lui lit un texte à partir d’une autre perspective, comme s’il était la radioactivité elle-même, et en collaboration avec l’artiste sonore Nuno da Luz. Ils décident ensuite de montrer le film ou non. Car « raconter cette histoire est aussi une forme de cinéma, un film mental, sans images ». C’est pour répondre à cette inquiétude de l’implicite et de l’explicite qu’il y a eu toutes ces explorations pour savoir « comment incarner, comment donner forme à cette complexité de récits et de gestes sans les réduire à une seule image univoque, qui montre, documente, explicite ».

Avant de passer par une école d’art comme le Fresnoy, Ana Vaz a avant tout reçu une formation en cinéma en Australie, passionnée par le cinéma expérimental – bien qu’elle entretienne une relation trouble avec ce terme, qui voudrait contenir tout ce qui ne relève pas de l’industrie du cinéma. Elle a appris une chose des caméras argentiques qui lui est très chère, et qui est la notion de limite, et de rythme. « Quand on sait qu’on tourne avec une petite caméra Bolex et que l’on sait que l’on dispose de moins de trois minutes de prise, et notamment des plans de moins de trente secondes, on a tout de suite un rythme, qui est aussi une sorte de rite. On sait qu’on ne peut pas tourner à l’infini, qu’il y a une implication du moment qui est très importante, et qui engage toute l’attention et tout le corps de la cinéaste, tout en sachant que cette implication sera brève ». La question de la matérialité est importante également. Ana Vaz travaille souvent avec de la pellicule périmée, un matériau destiné à la poubelle. « Si on a vécu un siècle tellement marqué par les déchets, il faut se les approprier, les utiliser. Et puis ces caméras marchent toujours, depuis les années 1970 au moins alors qu’aujourd’hui on change de caméra toutes les années. C’est un support qui permet une attention, une simplicité par rapport à la prise de vue », et qui est devenue pour elle « une forme de montage, un acte de présence ». Ce n’est pas une défiance à l’égard de la technologie, puisque la cinéaste a également tourné avec une caméra GoPro lorsqu’un projet comme Amerika : Bahia de las flechas [2016, 8'] l’exigeait. Il y a une manière dont les supports et les récits se complètent.

Dans Há Terra!, on voit des animaux, que l’on pourrait grossièrement qualifier d’exotiques, d’un point de vue occidental, avant de comprendre qu’il s’agit d’animaux d’Afrique : c’est que nous sommes dans un zoo, un lieu qui raconte une autre histoire de déplacement d’individus. Le choix du zoo est une manière d’aller au bout des processus d’expropriation et de domestication liés à la colonisation. Alors que sur la bande-son Ivonete parle de fuite, on comprend en voyant des images de la ville moderne, telle qu’elle a été construite, qu’elle est sans issue, sans possibilité de fuir. Alors si un animal sauvage échoue en ville, l’endroit qui lui est destiné, c’est le zoo. La première fois qu’Ana Vaz s’est rendue au zoo de Brasilia, c’était pour penser les formes conceptuelles de cette hétérotopie bizarre qu’est le zoo, emblème de domestication, de déplacement et de violence, tandis que maintenant, pour le film qu’elle est en train de faire, elle revient au zoo de Brasilia dans une toute autre démarche. Elle a essayé de comprendre pourquoi autant d’animaux sauvages se retrouvaient aujourd’hui en ville - des tapirs, des tamanoirs… qu’on ne voyait jamais auparavant. C’est lié bien sûr à la monoculture du soja, très polluante, qui envahit les environs de la ville, ainsi qu’à une urbanisation galopante. Lorsqu’elle contacte des scientifiques ou la police environnementale pour essayer de comprendre où vont être conduites ces bêtes rescapées, elle se rend compte qu’elles vont toute terminer au zoo, qui est le seul endroit de réhabilitation de la région. Et lorsqu’elle se rend elle-même au zoo, elle constate que 80 % des espèces qui sont là sont des espèces rescapées, qui ne peuvent plus être réintroduites dans des espaces naturels, qui ne peuvent plus revenir à leur territoire d’origine : elles deviennent alors des réfugiées, et le zoo lui-même un camp de réfugiés. Donc, à nouveau, les films ne sont jamais terminés, il y a comme une hantise du zoo qui a conduit la cinéaste à revenir dans ce lieu pour y poursuivre ses investigations et réflexions antérieures.

La question architecturale est également centrale dans l’œuvre d’Ana Vaz, dont le film L’Âge de pierre 2 [013, 11 min.] est emblématique. Ce qui n’est peut-être pas sans lien avec sa ville de naissance : Brasilia. Il y a en effet pour elle un traumatisme de la violence de certaines formes d’architecture moderne. Brasilia a été pensée pour être construite ex nihilo, ce qui accomplit un reenactment, une nouvelle performance des débuts de la colonisation. Les architectes sont arrivés de Rio de Janeiro et ont dessiné une croix au milieu de la terre, qui a déterminé la structure urbanistique de la ville.

Bien que pensée comme un bastion de la démocratie, de l’unification de pays, du progrès et de l’ordre, le projet est très lié à un gouvernement autoritaire, que ce soit la dictature actuelle ou passée, qui cherche à nier l’histoire, en prétendant créer un nouveau type de société à partir d’une architecture nouvelle, imposée. Pour la cinéaste, qui représente la première génération de sa famille à être née là, il y a un héritage toxique dans cette utopie. Il y a donc avec cette prétention utopique un problème de négation de l’histoire et de sa relation avec le territoire, comme s’il n’y avait rien eu auparavant. Le propre traumatisme de la cinéaste est directement lié à cet effacement de l’histoire. Qu’y a-t-il au-dessous de cette terre rouge, imprégnée des histoires autochtones qui peuplent la région ?. Elle a alors grandi avec « ces trous de mémoire, cette sensation d’une amnésie forcée, ce délire historique de construction de modernité ».

Le cinéma est devenu sa machine d’excavation, pour montrer ce qu’il y a en-dessous et au-delà, que l’on peut faire réapparaître, entendre et voir, mais cela lui a pris des années pour le faire. Il y a quelque chose de très terrestre dans le cinéma qui consiste dans une mise en perspective critique de la violence de ces architectures, pas en elles-mêmes mais pour ce qu’elles véhiculent. Pour Apiyemiyeki??, après un long moment de recherches et d’enquêtes, et beaucoup de souffrances, car c’est une histoire très dure et violente, la cinéaste a été obligée de retrouver des repères terrestres où son corps vibre et où elle sait où elle est, ancrée dans un territoire donné. C’est aussi ce qui l’a conduit dans la carrière de L’Âge de pierre pour « imaginer le délire d’une ville qui est à la fois une ruine et une construction », ce que représente la ville pour elle, et ce dont parlent fondamentalement ses films.

--

Compte rendu du séminaire L'Art et les formes de la nature du 20 octobre 2021, animé par Vincent Deville, Maître de conférences en études cinématographiques, Université Paul Valery Montpellier 3.

Publié le 22/01/2022