Les photogrammes à l'entame du livre nous plongent directement dans les films et dans leur matière première, dans ces corps muets et ravis, dans ces images et ces regards qui sont comme des adresses à la fois éperdues et focalisées par le regard-caméra, d'où émerge en réplique la parole du commentaire et de l'analyse qui est aussi une parole poétique. Ce sont comme des instants de saisissement détachés de tout rapport référentiel – rapport qui ne s'établira qu'a posteriori, par un libre va-et-vient, régi par aucun appareil référentiel ou illustratif strict hors du texte lui-même et des images qu'il suscite. C'est ainsi qu'est rejouée l'expérience de ce cinéma dans un certain rapport au langage : « En annulant tout rattachement du verbe aux corps qu'il filme, Dwoskin projette la parole dans une errance aux insondables échos » (p. 132).

C'est aussi avec une liberté (et un à propos) de cet ordre que sont traitées les nombreuses citations, pour la plupart littéraires (Bousquet, Jouve, Jeanne Tripier, ou Crevel qui donne son titre au livre - bien que l'auteure puise aussi dans la psychanalyse ses élucidations plus strictement conceptuelles), qui éclairent l'oeuvre de Dwoskin comme de l'intérieur. Il y a dans ce livre tout un art de la citation, produisant un imaginaire plus encore qu'un simple contexte cognitif, fondant l'intertextualité en véritable méthode de lecture, qui semble opérer dans la fabrique même des œuvres, en constituer une genèse imaginaire.

Le livre, qui parcourt de façon fort complète la filmographie de Dwoskin, s'articule autour de différents motifs et portes d'entrée. Il mobilise tant l'analyse formelle (l'esthétique de Dwoskin reposerait sur la « coupe qui relie » : « Implacable, brutale, la coupe est comme un poinçon réaliste dans les fantasmagories que développent les films. En ce qu'elle borne des plans qui semblent infinis de par leur durée et parfois, leur caractère onirique, elle pulvérise l'intuition du hors-champ et rive tout au présent. Comme un hic et nunc, elle cheville au réel et même à une forme de trivialité l'interprétation mystique que pourrait entraîner certaines images (visages béats, personnages transportés) », p. 98) que thématique : notamment la relation dialectique de l'amour et de la fiction (Rochelle Fack, inspirée par Bataille, parle de la « concurrence entre fiction et angoisse que l'être aimé inspire », p. 122) présentée dans le cycle de long métrages que Dwoskin réalisa avec ses différentes compagnes entre 1969 et 1976, où l'esthétique de ses premiers films qui sont des portraits dépourvus de tout contenu narratif hors de la présence du modèle et de son interaction avec la caméra, est mise en tension avec une certaine dramaturgie.

Au final, l'analyse des images est aussi l'analyse du corps qui les produit. S'il est un cinéaste qui filme avec son corps, c'est bien Stephen Dwoskin : expliquant la différence de Behindert (1974) où il apparaît à l'écran avec ses films précédents il marque son identification avec la caméra : « Dans mes autres films, j'apparais de manière indirecte. La caméra et moi sommes une seule et même entité. Quand la caméra explore un détail, c'est moi qui scrute ce détail, quand la caméra tremble, c'est moi qui tremble. Quand l'image est floue, c'est mon regard qui est flou » (p. 145). Le handicap dans les films de Dwoskin, loin de se prêter à un regard compassionnel (il peut être parfois d'une cruelle (auto)ironie comme dans Outside In, 1981), est une condition esthétique : il « ne cherche donc pas à donner un point de vue sur son sujet, mais à partager avec son sujet l'éclosion d'un point de vue » (p. 153).

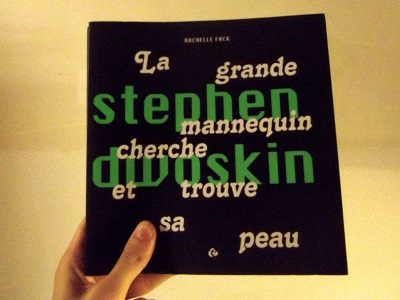

Stephen Dwoskin : La grande mannequin cherche et trouve sa peau, Rochelle Fack, Editions de l'oeil, 2015, 35€

Publié le 15/08/2016