De nombreux films et vidéos ont été présentés cette année à la FIAC, aussi bien dans l'enceinte du Grand Palais que lors des journées de projection au Palais de la Découverte ou au Cinéphémère. Ce sont des oeuvres qui nous invitent à déplacer notre regard, qui perturbent les points de vues et les représentations toutes faites.

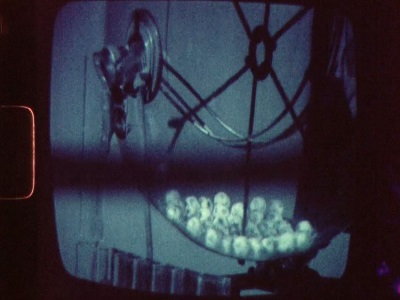

On pouvait voir au Grand Palais deux œuvres filmiques aux côtés des œuvres plastiques de leurs auteurs respectifs : Film (1979) de Horst Ademeit est une sorte de ready-made audiovisuel : l'artiste filme pendant trois minutes un poste de télévision qui diffuse des images du loto. La banalité silencieuse cache en elle une sorte de mystère, analogue à celui des séries de polaroïds encadrés d'inscriptions illisibles et qui participent d'une démarche singulière : capter ce qu'Admeit appelle les « rayons froids », des ondes nuisibles présentes dans l'environnement quotidien, ourdies par quelque être malfaisant. Plus critique que paranoïaque, Ideale Lanschaft (1970) de KP Brehmer est une déconstruction esthétique et idéologique du jardin, que l'artiste décrit en voix off comme une nature artificielle représentant la maîtrise de la raison sur la nature, et dont il expose les sous-bassements socio-économiques. Brehmer va brouiller l'évidence de cette image et en analyser la facticité par un montage rapide et des mouvements de caméra brusques. La fragmentation analytique s'achève par une suite de panneaux de couleurs décomposant les unités chromatiques de ce paysage idéal, qui trouvent leur pendant dans le travail graphique et schématique de l'artiste.

D'autres films plus récents abordent la question de la représentation de soi en rapport à un imaginaire social, inscrivant la mise en scène dans une démarche documentaire. Le film est ainsi une sorte d'enquête sur des répertoires de représentations. Dans Le Park (2015), Randa Maroufi compose sur le modèle des tableaux vivants des scènes ayant pour décor un parc d’attraction abandonné au cœur de Casablanca, où les jeunes qui habitent ou fréquentent ce lieu se mettent en scène en s'inspirant d'images issues des réseaux sociaux. Mêlées à ces longs travellings en plan séquence les commentaires des acteurs et des voix off inspirées ou issues des médias - en tout cas narratives et qui explicitent le contexte et l'origine de ces images-modèles - renforcent la tension du dispositif entre fiction et documentaire. Dans A trois tu meurs (2015), Ana Maria Gomes a demandé à un groupe d'enfants de jouer leur mort, tantôt individuellement, tantôt par petits ensembles. Cette mise en scène montre les conditionnements culturels issus des médias et de l'actualité qui deviennent des modèles de perception et de comportement, des façons de vivre et de mourir. Le dénuement du dispositif, la fraîcheur de l'action provoquent une sorte de rire tragi-comique, où la mort pour de faux révèle le réel.

D'autres oeuvres, héritières des performances filmées plus que des problématiques documentaires, montrent l'artiste au travail, créant un autre monde au sein du réel pour en déjouer ou déplacer les frontières : Etienne Cliquet dans Plier, marcher, voler (2013) propose un contrepoint à l'exposition monumentale du hall de l'aviation au Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire de Bruxelles : ici c'est un agencement frêle (des microplaneurs en origami qui flottent dans les espaces clos grâce à des mouvements d’air très légers produits par une pancarte) qui retrouve le charme du vol, qui défie poétiquement la pesanteur. Au contraire, Simon Quéheillard, toujours prêt à éprouver la matérialité des corps, leurs résistances et leur combinatoire (l'on avait déjà vu ses assemblages précaires emportés par le vent ou entassés aux bouches des escalators du métro dans Maître vent et Le travail du piéton), se confronte dans De commencements en commencements (2016) à la fatale gravité pour retrouver l'essence du slapstick, qui est la violence du commencement (l'artiste cite souvent la phrase de Bruce Springsteen décrivant sa naissance dans Born in the USA : « The first kick I took was when I hit the ground »), en incarnant un personnage à l'impassibilité keatonienne, marcheur du désastre qui traverse unilatéralement le plan alors que toutes sortes d'objets s'abattent sur lui sans jamais arrêter son parcours.

Publié le 03/11/2016