Des films pris entre l’origine du monde et la fin du monde. Entre fondu au blanc et explosion noire. Entre « vivre et mourir » comme l’écrivait Marguerite Duras dans son film/livre L’Homme atlantique (1981/82) cité en sous-texte, à l’infini comme l’enchevêtrement des miroirs des Roches Noires, dans L’Homme atlantique, réalisé par Marylène Negro en 2008.

Les films de Marylène Negro ne sont jamais des remakes. Ils vont là où le cinéma ne peut pas. Là où le cinéma s’est épuisé à aller et où il ne s’aventure plus. Bonne aventure, signera l’artiste en 2010 (manque-t-il un point d’exclamation ?) : une image en rotation, mouvant selon les angles de la caméra. Image-bijou, vitrifiée, attaquée par le mouvement incessant et les jets de couleurs. Attaque non pas au sens de guerre mais au sens de métamorphose. Un processus d’abstraction en acte qui donne à penser l’énigme mise à nu de l’icône. Les films de Marylène Negro ne sont jamais des attaques contre le cinéma officiel et fictionnel (ce que pouvaient être certains films expérimentaux militants). Leur regard vers l’intérieur, les poussent à s’attaquer eux-mêmes, à triturer leur matière (grâce à l’informatique), à pousser la déraison au plus loin, l’émotion à incandescence, et la lenteur au-delà du possible.

Tous les films de Marylène Negro ont en commun d’avoir été réalisés à partir d’images photographiques. L’enjeu est plus conceptuel que purement formel. A Paris, Grenoble, Madrid, ou en Islande, l’artiste réalise des clichés, sans équipe, qui seront la base, retravaillée, de ses films. La temporalité donnée aux images vient de diverses figures de montage sculptées par la cinéaste. La prise de vue est plutôt à rapprocher, pour Marylènbe Negro, de l’étape embryonnaire du scénario : la rencontre en solitaire avec l’esprit d’un lieu. La mise en scène, elle, procède du montage (et vice-versa) sans qu’on puisse différencier l’une et l’autre de ces opérations, d’ordinaire distinctes. C’est en montant ses films devant son ordinateur qu’elle les met en scène, qu’elle les réalise. Chaque film, ensuite, a sa propre géométrie : Raid (2006) est composé de plusieurs images montées cut ; Seeland (2005) de dizaines d’images qui s’interpénètrent par fondus enchaînés ; tandis que L’Homme atlantique, écho (silencieux) à l’œuvre de Duras donc, n’est constitué que d’une seule image traversée d’un zoom géant et parfait, geste transgressif et sacrilège tentant d’aller au plus de ce que constitue le génome même de l’image. Ce que, par essence, on ne peut pas filmer.

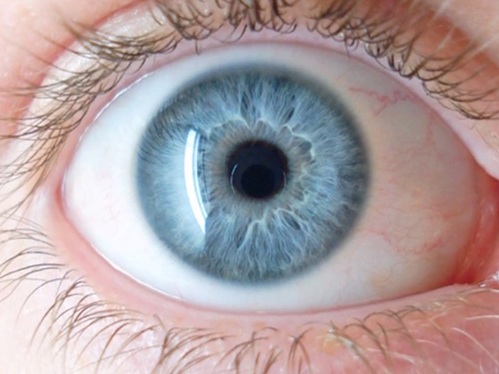

L’invisible vérité est une question sous-jacente dans tous les films de Marylène Negro, qu’ils durent trois ou trente minutes. Pas l’homme invisible avec ses bandelettes sur la tête, mais le motif invisible, caché dans la trame numérique de l’image, sur lequel l’artiste agit pour en révéler l’impalpable substance originelle. Un cinéma où l’essentiel ne s’incarne plus dans un sujet mais dans une absence de représentation. Une non-photo en somme dont rêve Marylène Negro pour tenter de capter du monde son au-delà infinitésimal : ainsi Seek (2007), zoom sur le néant d’un orifice sacré, et Dark Continent (2010), trou noir métaphysique autour du visage de Marie Madeleine, qui déplace le discours psychanalytique freudien du côté de la pratique exploratrice de l’artiste, duelle, oscillant entre ténèbres et éclat (final) de lumière, entre humanité du visage filmé et divinité immortelle de la sculpture.

Le cinéma de Marylène Negro est constitué de micro-inventions pensées pour répondre aux fractures du macrocosme : la fin du monde ou la fin d’un amour. A ces menaces, ses films opposent la plupart du temps une victoire. L’essence du monde apparaît peu à peu (ou d’un coup) grâce à la persévérance de la caméra : Ich Sterbe donne à voir in extremis, après une succession de x fois la même image au coefficient de flou variable, une tête de mort arrachée au blanc digital. Marylène Negro traque. Le verbe permet de filer une longue métaphore chasseresse qui pourrait s’appliquer à tous ses films de sous-bois (Les Biches, Mabel, Moss), où l’artiste se manifeste dans la posture d’une Diane moderne, sans arc et sans flèche. Dans Les Biches (2006), des photos forestières fondent l’une en l’autre au point de créer, à chacun des points de suture, des images secrètes et fantasmées, mélanges hybrides de plusieurs souches iconographiques. Des taches noires mi-animales, mi-végétales, indéfinissables, brouillent la vue, pulvérisent toute capacité de discernement, jusqu’au « plan » final où surgissent deux biches qui défient le spectateur de par leur regard caméra. Les biches du titre s’offrent enfin certes, mais étrangement dédoublées : l’une est claire autant que l’autre est sombre. Comme un jeu de miroir imperceptible, qui confirme l’ambiguïté de son cinéma. Pour Marylène Negro, aucune victoire n’est décisive. Toute victoire est incertaine et relative.

A distance comme Les Biches, Longue vue (2007), parle de ce mouvement paradoxal qui consiste à ne pas s’approcher pour mieux toucher, référence possible à Fenêtre sur cour (Rear Window, 1954). Dans le film d’Hitchcock l’appareil photo du héros, dans le champ, est avant tout un accessoire (et par la même, une métaphore du cinéma en train de se faire). Dans le cinéma de Marylène Negro, l’appareil photo, hors-champ, agit selon un principe qui tend à lui donner un corps, un regard. Le cinéma de Marylène Negro n’a rien de métaphorique ou de théorique. C’est du cinéma direct, épidermique, qui travaille la fragilité des dispositifs de vision comme on travaillerait celle d’un être humain (la caméra est à rapprocher de l’œil, comme elle le montre dans Répons, réalisé en 2009). Minimal à l’extrême, Longue vue n’est constitué que deux images (le même paysage de jour et de nuit : des maisons colorées situées devant une montagne) où l’hyper-réalité exposée crée une tension avec le spectateur, l’obligeant à imaginer qu’il y a quelque chose, dans ce qu’il voit, qu’il ne voit pas. Puis, sans mouvement apparent, les teintes ternissent, l’obscurité gagne, et les maisons se mettent progressivement à s’allumer. Exactement comme les vues d’optique pour diorama à effets de jour et de nuit du 19e siècle. Avec Marylène Negro, la nuit digitale a rejoint le cinéma primitif, celui des origines. En cela, Longue vue est un film hanté de spectres et de revenants.

Il serait incomplet de parler de ce film sans évoquer les bandes-sons crées par l’artiste dans le but de dérégler l’image. Ici des bruits spatiaux alternent avec des moments de silence, puis de souffle et d’animaux (oiseaux, insectes) venant d’une nuit noire et inquiétante. Ce paysage romantique de montagne est mise à mal par ce que le son gêne, et dénature cette vision apaisée. Marylène Negro travaille le son comme elle travaille ses images : tout se passe devant son ordinateur, à recomposer les monades sonores comme autant d’algorithmes. L’artiste ralentit, accélère, fait fusionner plusieurs sons, sur un principe répétitif digne de la musique sérielle. Mais à la différence des images, les musiques ne sont pas des créations originales. Elles sont des reproductions de sons prélevés dans des films préexistant, avec lesquels Marylène Negro élabore un puzzle musical citationnel, décousu et lacunaire. Ainsi la bande son de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick dans Longue vue, mais aussi le cri de L’Avventura de Michelangelo Antonioni (paradigme de la disparition) dans Weg (2007), la musique de cristal d’Et vogue le navire de Federico Fellini dans Elding (2006), la voix mélodique de Delphine Seyrig dans Muriel ou le temps d’un retour d’Alain Renais dans Muriel (2008), les cloches de Belle de Jour de Luis Buñuel dans Dark Continent (2010), ou encore les sons atomiques de L’Eclipse d’Antonioni dans Eclisse (2010). Grâce à ces citations déformées par la technique, où les référents cinématographiques restent méconnaissables, elle assume de dire à la fois d’où elle vient (sa cinéphilie) et aussi sa volonté de ne pas rester pieuse face aux films qui comptent pour elle. Sa manière de les aimer, c’est de les découper, de les manipuler. Allant même jusqu’à prélever des images autant que des sons : l’explosion finale de Zabriskie Point d’Antonioni qu’on retrouve telle qu’elle à l’apogée de Répons.

A ces films qui posent des questions au cinéma, le travail de Marylène Negro tente d’apporter des réponses. A la fois techniques et métaphysiques. Dans C’est vous (2009) et Après (2008), Marylène Negro organise la temporalité des photos sur un principe discursif. Une question puis une réponse apparaissent sur l’écran, sous formes écrites, tandis que le silence s’impose. Est-ce le film qui parle ? Marylène ? Ses personnages (les deux hommes sur la plage photographiés dans Après, à distance, immobiles, comme deux figures de sel) ? Dans le premier, le spectateur lit : « Qu’y a-t-il devant derrière au milieu à droite… ». Dans le second, il lit les phrases d’un jeu plus sophistiqué et clairement binaire, construit comme un dialogue-fleuve : « Je me sentais comment ? À peu près comme d’habitude ; Si j’allais le voir ? Je lui expliquerai ; Pourquoi cet interrogatoire ? Pas la peine ». Sans qu’on sache vraiment qui répond à qui, et si ce n’est pas plutôt l’artiste à sa voix intérieure.

Son cinéma tout entier a une dimension explicitement amoureuse. Dimension qui s’impose dans Seeland (2005). Un mélodrame conceptuel, baigné d’une musique qui surgit par intermittence entrecoupée de plages de silence : la voix douce et hypnotique d’Elvis chantant « Are You Lonesome Tonight ? ». Sur des images en fondus enchaînés de routes désertiques et volcaniques, où la végétation est rare, Marylène Negro filme la naissance de l’amour, l’éclosion d’un désir. Le halo fragile de la rencontre avec un être dont le corps invisible est devenu à l’écran une cartographie infinie, où l’espace même n’a plus de limite. Quatre ans plus tard, Marylène Negro se dévoile plus encore dans A Whiter Shade. En fondus une fois de plus, tendues par des sons obsédants semblables aux chants des baleines, des images d’abord illisibles laissent deviner la forme d’un visage humain photographié en noir et blanc. Pour la première fois, l’artiste met clairement en abyme sa pratique artistique. Photographie d’une photo, elle éloigne d’autant plus l’objet de son désir qu’elle s’autorise à le frôler avec une fébrilité érotique. C’est le paradoxe de tout son cinéma qui atteint ici son acmé : comble du film abstrait et du film d’amour, combinés en un. Fondamentalement impur (des petites taches de couleurs, provenant de son appareil photo, grignotent le noir et blanc), A Whiter Shade est une cérémonie secrète, païenne et personnelle. Une introspection que Marylène Negro entreprend devant son ordinateur, pour mettre en péril la persistance rétinienne au profit d’une persistance émotionnelle du temps.

Matthieu Orléan (avril 2011)

Publié le 29/10/2014